家门口也能开到原研药、进口药!广州基层医疗卫生机构陆续开通一类门特外配处方业务

您是否遇到过这样的情况:在家附近的社区卫生服务中心、乡镇卫生院就诊后,处方上有些药物却只能到三甲医院或外面药店购买;可去三甲医院又需要重新检查,而在外面药店购买又无法享受医保统筹结算,这给不少居民看病取药带来一些不便。

为缓解这一难题,广州市正在逐步推行“双通道”一类门诊特定药品外配处方政策,让慢性病参保人在家门口的定点零售药店或通过快递即可拿到所需药物,并实现医保统筹结算。截至目前,广州市累计已有约15万人次享受医保电子处方外配服务。

家庭医生全程管理

让患者少跑路

家住广州市海珠区瑞宝街的陈女士今年52岁。五年前确诊为糖尿病,但她属于慢性病患者中的“特殊”,基础药物在她身上效果不佳,还伴随不良反应。于是,她的家庭医生——海珠区瑞宝街社区卫生服务中心副主任医师李晶,根据她的病情为其开具了更适合的“格华止”(盐酸二甲双胍片)。

过去,像陈女士这样需要原研药或进口药的患者,大多只能自行去三甲医院或药店进行购买。记者在电商平台查询发现,该药一盒(60片)售价约70元。

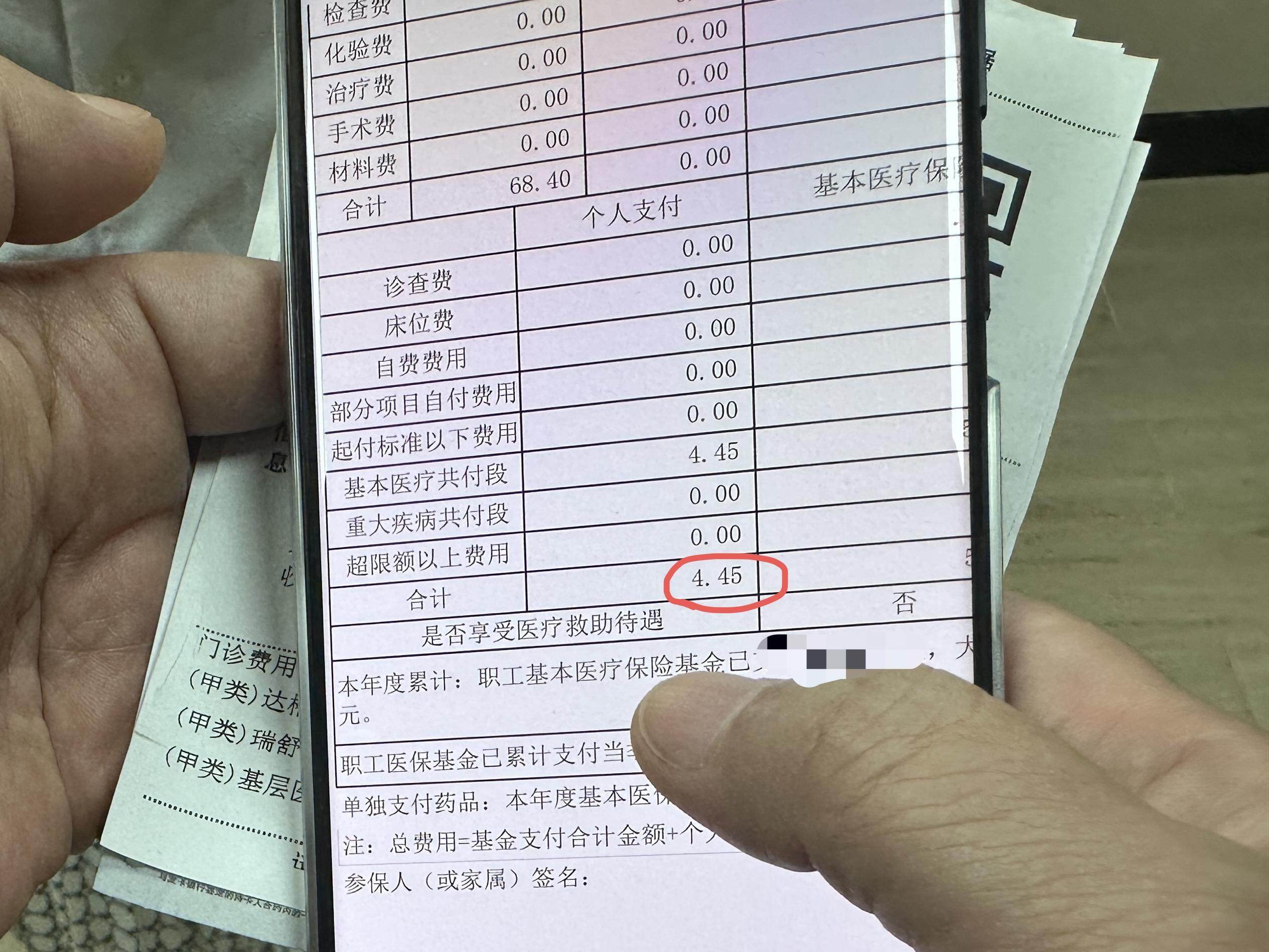

令人惊喜的是,今年9月,通过海珠区瑞宝街社区服务中心落地实施的“双通道”一类门诊特定药品外配处方政策,陈女士可以直接在家门口的定点零售药店拿到药物,医保统筹结算后个人只需支付4.45元。陈女士感慨道:“这个价格大大超出了我的预期,我也推荐给身边亲友一起享受‘双通道’的便利。”

李晶告诉记者,以往患者若需要某些药物,社区医院可能暂未配备,患者只能去三甲医院开药,过程繁琐且挂号、排队不便。通过外配处方,不仅让患者在社区医院就能拿到原本只能在大医院获得的药物,也能全程管理和跟踪患者用药,避免重复检查或药物不当使用。她强调,外配处方主要针对真正需要的患者,确保资源合理分配。

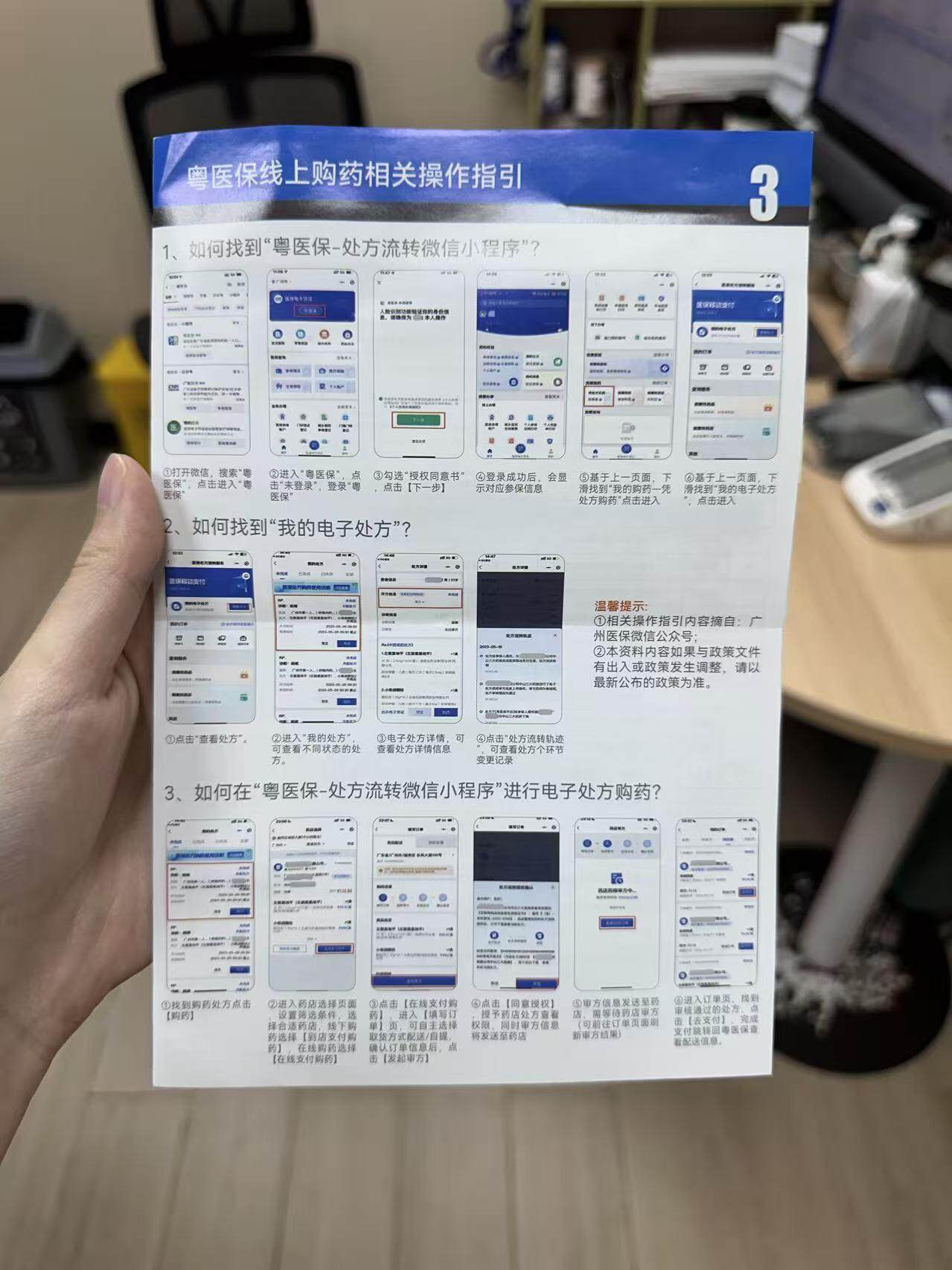

记者从广州市医保局获悉,目前广州市外配处方流转已覆盖广东省指定的“双通道”药品、普通门诊统筹支付药品及一类门诊特定病种药品。定点医疗机构在“应配尽配”院内药品的基础上,对于急需但院内暂未配备的药品,医保医师可开具外配处方,参保人通过“粤医保”小程序即可查询处方、选择药店、完成支付,并享受医保报销及送药上门服务或到药店自取。符合规定的外配处方药品费用,按开具处方的定点医疗机构支付比例报销,纳入一类门诊特定病种年度最高支付限额(单独支付药品除外)。

药店线上接收处方

拿药更便捷

记者走访了海珠区瑞宝街社区卫生服务中心附近的一家“双通道”定点零售药店。店长吕莎琪介绍,患者在社区医院开具外配处方后,药店系统可在线上直接接收处方信息进行审核。患者凭身份证或处方单到店取药,支付方式灵活,可现金支付,也可通过“粤医保”小程序线上支付。

吕莎琪表示,药店自今年3月起设立“双通道药品专区”,截至目前,已服务一类门特需求患者约180位,药品目录品种约50余种。她说,“这个政策对患者来说省时省力,对药店来说,服务好慢病患者也能带来客户黏性,实现双赢。”

政策保障

让基层就医更顺畅

在广州,以越秀区白云街为例,基层老龄化趋势明显,慢性病患者占比超过20%。此前,基层医疗卫生机构药品配备主要以常用基础药为主,虽能够满足约九成慢性病患者需求,但对于少数情况特殊患者,则需要依赖原研药或进口药。为破解这一难题,广州市近年来推动“双通道”外配处方政策,使居民足不出户或在家门口的定点零售药店即可拿到所需药物,并享受医保结算。

与此同时,基层用药保障也在提速。2024年11月,国家卫生健康委等6部门联合印发《关于改革完善基层药品联动管理机制 扩大基层药品种类的意见》。今年起,广州医保和卫健部门合力推动基层医疗卫生机构开通外配处方业务,优先为慢性病家庭医生签约居民提供一类门特外配处方流转服务,有力补充基层用药供给。

全市已有103家基层定点医疗机构开通此项服务。药品种类平均增加约200个品种,3000多个品规,慢性病长处方的药品种类明显提升。目前其他基层医疗卫生机构正陆续完成对接,持续解决群众急难愁盼的用药问题。

文、图|记者 刘颖颖

通讯员 穗卫健宣 穗医保宣 江枫