正阳门上的千年漆艺,非遗传承的当代表达|北京中轴线申遗一周年

2024年7月27日,联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。同年11月,作为北京中轴线构成要素之一的正阳门城楼迎来“上新”——一幅高7.8米、宽5.6米的巨型漆画《永恒中轴》,静静诉说着跨越八千年的文化传承。

值此中轴线申遗成功一周年,羊城晚报·羊城派记者独家对话《永恒中轴》的总策划、沈绍安漆艺博物馆创办人林正佳。从北京中轴到巴黎左岸,从漆艺博物馆到乡村振兴一线,这位漆艺守艺人正以漆为笔,书写着传统工艺在当代的“破圈”之路:“用古老的漆艺技法,用当代的语言表达,讲述我们中国人的审美。”

传承创新:千年漆艺对话百年地标

北京中轴线申遗的消息,曾让林正佳深受震撼。在他看来,这条承载着中华民族文化记忆的中轴线,与拥有千年历史的漆艺,恰如两条跨越时空的文明脉络。“正阳门是中轴线的重要组成元素,有将近800年的历史,而福州脱胎漆器是中国传统工艺三宝之一,漆艺延续了8000年文明,这两种文化如何对话?”为此,他邀请清华大学美术学院陶瓷系的白明教授共同研究。

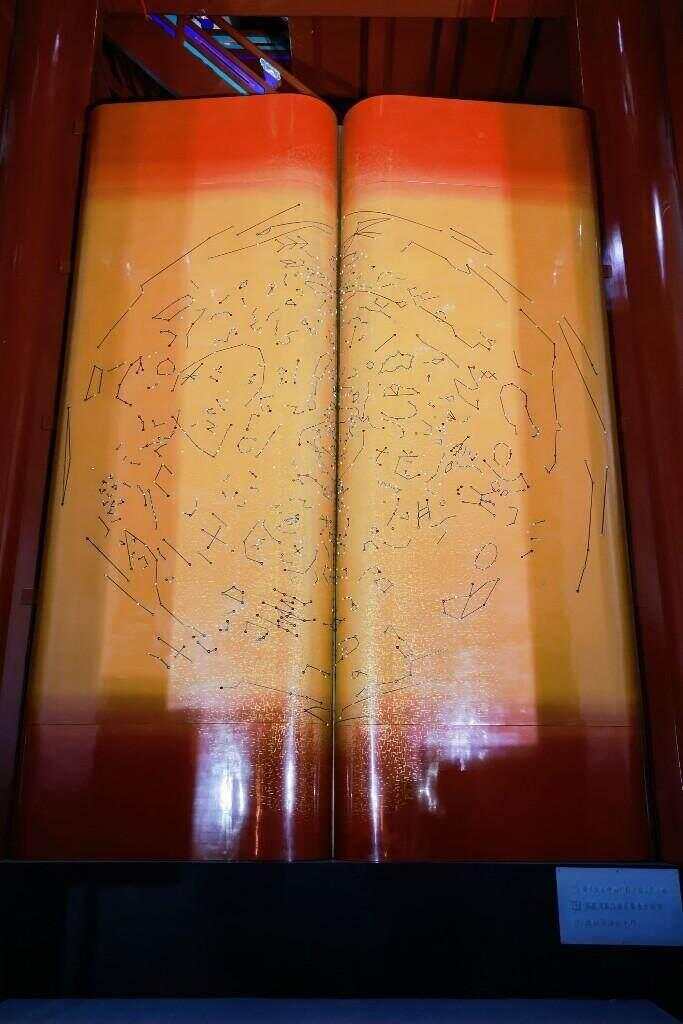

他们坚守漆艺的古老技法,融入当代公共艺术的表达形式,最终完成了高7.8米、宽5.6米的巨型漆画《永恒中轴》。“7.8米高呼应中轴线7.8公里的长度,5.6米宽则象征着56个民族团结一心。”林正佳介绍,整幅漆画犹如一本打开的书,“书”上的星图画面取材于《隆福寺藻井星宿图》。

在他看来,这件作品不仅是艺术创作,更是用漆艺语言讲述中国故事的载体,“要让世界看到中国人的审美,看到我们守正创新的态度”。

传承千年的东方大漆技艺,经由当代艺术语汇的淬炼与重构,以现代艺术装置的形态呈现,在材质与空间的交响中,完成了一次传统文化的当代表达。林正佳认为,公共艺术的价值在于“用东方当代语言与世界对话”,它打破了艺术的时间与空间界限,既承载着“文化传承”“拥抱世界”的人文理想,又让千年漆艺走出博物馆,成为可触摸、可感知的生活美学。

然而,作品的后期维护是一大挑战。正阳门城楼是开放环境,没有恒温恒湿条件,风吹下雨、冷热交替,对漆画的木胎结构稳定性提出考验。林正佳正带领老中青匠人团队开展研究,探索长期维护方案。“作品放置在古建筑里不能随意挪动,我们就想办法通过技术去适应环境,这是传承必须面对的挑战。”

他期待着正阳门城楼开放的那一天,游客能欣赏到非遗技艺与古建筑的相映成趣,向世界展示中国文化的古今交融。

出海之路:艺术自信筑就文化自信

谈及漆艺的发展现状,林正佳眼中透着欣慰。他提到,过去漆艺是“贵族的奢侈品”,民间鲜少能接触;而如今,“万物可漆”成了新的注解——当代漆艺正以开放姿态拥抱多元艺术形式,甚至走进了大学课堂。“以前只有匠人传承,现在全国多所大学设立漆画系,有了更完整的传承发展体系。”这些年的变化,让他看到漆艺从“匠人技艺”向“学术体系”的跨越。

作为第十四届全国人大代表,林正佳曾在两会上提出关于漆艺文化出海的建议。他认为,文化自信首先是艺术自信,“西方很多博物馆珍藏着中国的漆艺珍品,证明了东方大漆艺术的国际影响力。而今天,更需要用当代漆艺走出去,走出国门、走向世界。”

他自己也身体力行地推动漆艺的创新:将漆艺融入茶具、保温杯等生活用品,让传统工艺走进现代生活;带着作品在巴黎、意大利、西班牙等国办展,让西方观众看到东方大漆艺术的当代表达。“年轻人的创作很有前瞻性,他们让漆艺与油画对话、与设计结合,这才是‘守正创新’的活力所在。”

在欧洲举办的展览中,林正佳深刻感受到西方观众的热情。他们不懂中文,但会为作品点赞,说:“这是中国的艺术”。“这种认可,源于漆艺作品中‘你中有我,我中有你’的对话姿态,既保持东方美学特质,又融入当代生活语境。”林正佳说,“漆艺与潮玩、游戏都是中国文化的表达,只是载体不同,核心是让世界读懂中国文化的精髓。”

践行公益:非遗技艺助力乡村振兴

林正佳的漆艺传承之路,始终与社会责任相连。作为从贫困地区走出的企业家,他始终坚持做公益,却逐渐意识到“授人以鱼不如授人以渔”。近年来,他探索将残疾人公益产业化:在重庆,利用空置的乡村学校改造成工作室,让沈绍安漆艺研究院的艺术家们教残疾孩子学漆艺,既传承技艺,又助力乡村振兴。

“这才是可持续的公益。”目前,团队已在三个乡镇试点,让非遗技艺成为“新质生产力”。在林正佳看来,作为企业家,要以产业思维激活非遗价值;作为传承人,要用创新实践延续千年文脉。让漆艺不仅是艺术品,更是助力乡村振兴的文化动能。

林正佳与漆艺的缘分,始于上世纪80年代。那时他常在古玩城搜罗漆器。这份热爱从收藏延伸到传承,成了他“一生只做一件事”的信念。他嘱托儿子:“企业可以马虎过,但传承要一代接一代,甚至孙子也要继续。”

从为中轴线申遗创作,到带着漆艺走向世界;从培养年轻匠人,到用非遗助力公益……林正佳的每一步,都在诠释“如胶似漆”的深意:他与漆艺的缘分,早已融入血脉;而这份坚守,正让8000年历史的漆艺文明,在当代焕发新生。

正如他所说:“能让西方人为东方大漆艺术点赞,能让漆艺成为世界读懂中国的窗口就够了。”