直击潮州开元寺古籍修复现场,乾隆版《大藏经》已完成11册精修

近300年历史的古籍,如何在古籍修复师的手中焕发往日的光彩?现代科技与泛黄的经卷,又将会发生怎样的历史对话?

今年“国际博物馆日”前夕,羊城晚报记者数次走进广东潮州开元寺《大藏经》修复现场。第十五期全国古籍修复技术与工作管理研修班的30名专业学员,正在这里对该寺所藏乾隆版《大藏经》开展第二期大规模集中修复。

现场:小心翼翼与历史对话

矗立千年的开元寺,见证着这场跨越两百多年的修复古籍历史场景。

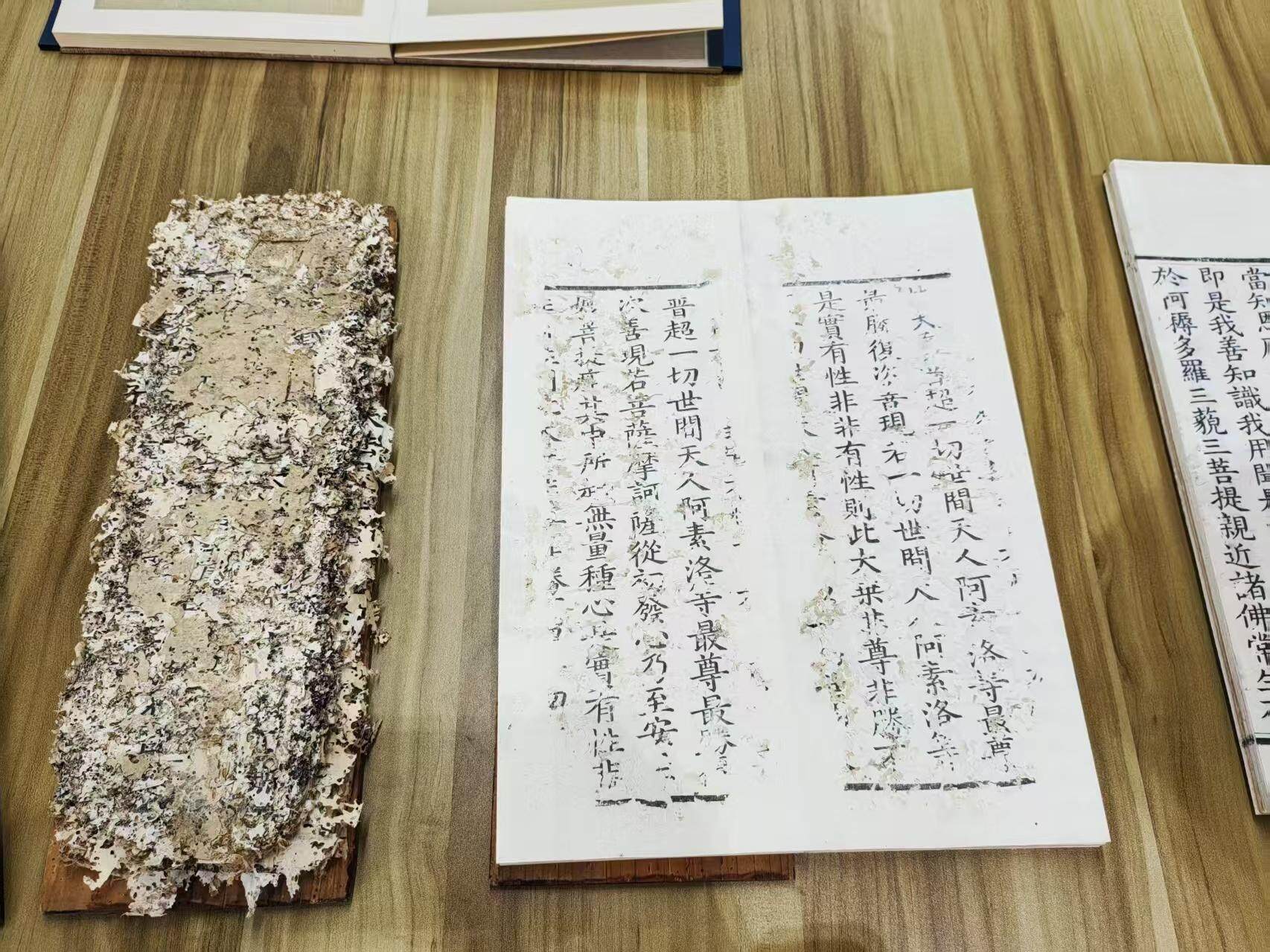

工作台上铺着泛黄的经卷,有些地方已经被虫蛀得千疮百孔,成碎片状;有些则因为受潮而粘连紧密,难以分离。专业学员们紧张而又有条不紊地进行着修复工作。记者身在其中,不敢高声言语,以免打扰这一场“与历史的对话”。

学员们手里拿着细毛笔、镊子,小心翼翼地修补破损的经卷纸张。有人用镊子轻轻挑开粘连的页角,动作很慢,生怕稍微用力就会撕坏脆弱的纸页;有人用毛笔蘸取少量清水,一点点将经卷的褶皱抹平。

修复室角落里,几位学员正将破损较为严重的经卷缓慢放入纸浆补书机。精心调配的纸浆混合缓慢的水流,在“负压补书”的模式中,迅速填补经卷中虫蛀的空洞。修复完成后,学员们再将垫着麻纸的经卷放上晾书架阴干。

学员孙玉东是广东省立中山图书馆(广东省古籍保护中心)的古籍修复师。他告诉记者,这些经书是用长卷折叠的方式进行存放,所以在本次修复期间,学员们分成多个小组,每组各领经书,拆分修复任务,待各个部分修复完毕,再重新拼接折叠。

难度:有几册破得不成样子

这是自去年以来,由全国顶流专家领衔专业学员对潮州开元寺所藏乾隆版《大藏经》进行的第二期大规模集中修复。

本期研修班,采用老学员带动新学员的模式,来自全国13个省(直辖市)、19家单位的30名专业学员参与培训,并邀请了杜伟生、胡玉清、肖晓梅3位国家级古籍修复技艺传习导师进行全程指导。

“这次修复《大藏经》的难度,并不是一般的难。这些经书的破损程度,应该是我见过的最严重的。特别有几册是已经破得不成样子了。”

国家图书馆研究馆员、国家级非物质文化遗产项目古籍修复技艺代表性传承人杜伟生介绍:“该套经书在民国时期曾用浆糊修复过,书页垫着其他较厚纸张,对经书整体造成了一定破坏。所以,我们这次修复需要先将旧纸张一点点揭开,过程十分繁琐。”

孙玉东也提到,“我们这批修复的经书基本上都是重度破损的。由于这些经书比较珍贵,所以国家古籍保护中心抽调了全国的力量来进行修复。”

如何修复,才能让这些经书“修旧如旧”?

据介绍,本期研修班采取差异化修复策略,对不同破损程度的经卷展开修复,同时更加注重修复技术的标准化与科学化——对于重度破损的佛经,采用纸浆补书机与手工滴补纸浆修复技术相结合的方法;对于中轻度破损的佛经,如局部虫蛀或小范围撕裂,则采用传统的手工修补方式。

记者在现场留意到,学员修复经书后,会在档案上留下自己的名字与修复时的信息,为后来者提供参考。“留下修复者的名字,这不仅是一种荣誉,更是一种责任。”杜伟生认为,“修复古籍的质量与标准,不是我们说了算,而是后代人说了算。”

收获:11册破损佛经已修复

在实际操作中,虽然面临着诸多挑战,导师和学员们也摸索出不少修复经验。

导师们介绍,经卷因民国时期的不当修复,使用不匹配的皮纸和过度托裱而造成大面积虫蛀损害。结合第一期研修班的经验,本期研修班采用先剥离旧有修复材料再进行科学修复的方法。

学员们发现,由于经卷纸张破损严重,揭补纸时容易导致碎裂的经书脱落,部分絮化的碎片也容易与补纸一起揭离。针对该问题,大家总结出经验:可以只揭部分补纸,或将脱离的原经书碎片回贴,絮化的部位则采取保留补纸的做法,防止二次破坏。

在修复过程中,学员们还发现,既往修复中进行了局部补字处理,若将补纸全部剥离,所补文字也将脱落,因此本次修复又采用保留补字部位,只拆除空白补纸的方法。

经过共同努力,在过去的两周中,本期研修班已完成了11册破损佛经的修复,此外有6册佛经正在修复中。

其中包括1册重度破损的佛经。该册佛经全册全页虫蛀,粘连严重,纸张极难分离,揭开后成碎片状,前期剥离难度极大。

在杜伟生和肖晓梅老师的指导下,学员们采用粘接法进行剥离,剥离完成的经书通过已出版《大藏经》书籍进行对比拼接,拼接完成后采用较薄的化纤纸在正面进行托裱加固,待干燥后放入纸浆补书机进行修复。目前,采用此方法已剥离并修复好5张25面经卷。

广东省古籍保护中心相关负责人表示,古籍保护人才培养是“中华古籍保护计划”的重要内容,该中心一直将人才培养作为重点工作内容,每年举办1到2期面向全省乃至全国的古籍保护培训班。此次研修班的举办,将可推动潮州地区古籍修复人才培养工作的高质量发展。

文 | 记者 曾柯权 黄宙辉

图、视频拍摄 | 记者 宋金峪 蔡嘉鸿

视频剪辑 | 记者 方浩