九连冠!广东区域创新能力连续九年排名全国第一

2025年广东创新能力综合指标排全国第1位!9月27日,中国科技发展战略研究小组、中国科学学与科技政策研究会编著的《中国区域创新能力评价报告2025》(下称《评价报告》)在北京发布,广东再次夺得区域创新能力全国第一,成功实现“九连冠”。

根据该《评价报告》,2025年广东区域创新能力排第1位,江苏排第2位,北京排第3位,浙江和上海分别排第4位和第5位,前5位较上年没有变化。 进入前10名的地区还有山东、湖北、安徽、湖南和重庆,其中,重庆上升4位跻身全国前10位。

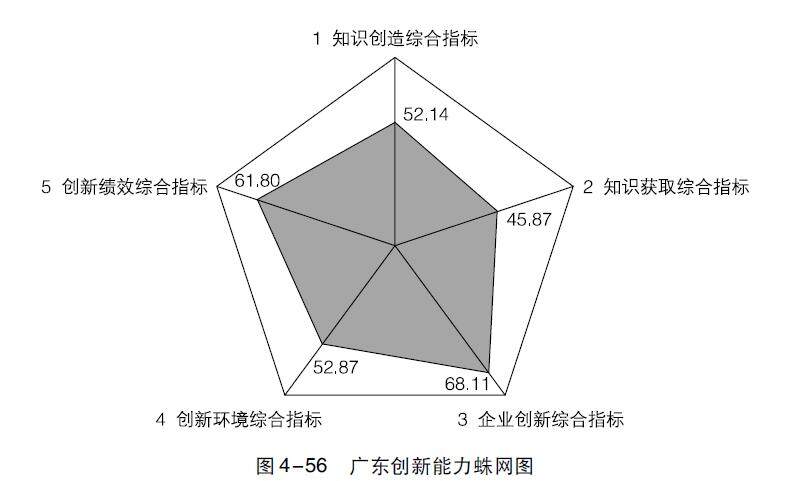

创新能力指标5个维度中,广东在各方面的表现均较为突出,其中,企业创新和创新环境排名连续两年排第1位,与综合值排名持平。知识创造和知识获取排名与上年持平,分别排第2位和第4位,均低于综合指标排名。不过,创新绩效排名较上年下降1位,排第2位,低于综合指标排名。

广东在企业创新方面表现最好,企业研究开发投入综合指标排第2位,设计能力综合指标排第1位,技术提升能力综合指标排第1位,新产品销售收入综合指标排第3位。

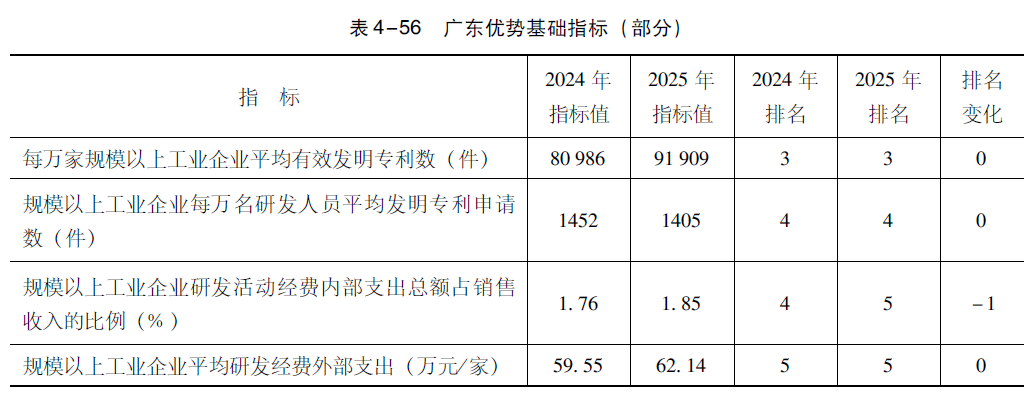

具体来看,广东在企业创新方面有以下几个优势基础指标:每万家规模以上工业企业平均有效发明专利数排名与上年持平,排第3位;规模以上工业企业每万名研发人员平均发明专利申请数排名与上年持平,排第4位;规模以上工业企业研发活动经费内部支出总额占销售收入的比例排名较上年下降1位,排第5位;规模以上工业企业平均研发经费外部支出排名与上年持平,排第5位。

【记者观察】

九连冠背后:广东创新的“硬核底座”与进阶之路

《中国区域创新能力评价报告2025》揭晓的”九连冠”,不仅是广东创新实力的延续,更是其以“基础研究+产业转化”构建创新生态的生动注脚。这份成绩单的背后,是真金白银的投入、高能级平台的支撑,更是企业创新主体的强劲发力。

创新成色源于实打实的投入与布局。数据显示,广东全省研发经费投入已达5100亿元,继续领跑全国,为创新提供了坚实保障。

更关键的是,这些投入正转化为看得见的科研重器——粤港澳大湾区已布局多个重大科技基础设施,建设鹏城国家实验室、广州国家实验室,并拥有全国重点实验室45家(广东26家、港澳19家)。从东莞”超级显微镜”散裂中子源每年稳步增长的课题数,到江门地下700米处捕捉“幽灵粒子”的中微子实验装置,再到深圳光明科学城实现合成生物研究全流程自动化的“生命铸造工厂”,这些大科学装置既成了基础研究的“策源地”,更通过“沿途下蛋”带动产业升级。

企业创新的领跑地位则为这份荣耀注入了鲜活动能。广东企业创新指标连续两年位居全国第一,7.7万家高新技术企业构成了创新的“主力军”。

在设计能力、技术提升能力等核心维度排名全国首位的企业群体,与大科学装置形成了良性互动,例如,散裂中子源孵化的硼中子俘获治疗装置已进入临床研究,合成生物设施周边汇聚了众多研发企业,这种“科研-技术-产业”的转化路径,正是广东创新活力的核心密码。

当然,“九连冠”并非终点。知识创造排名第2位、创新绩效较上年略有下降的现实,提示着进阶方向,表明广东仍需持续夯实基础研究,依托大湾区平台深化跨区域合作。未来,广东仍需持续蓄力基础研究,挖掘科学产出潜力,更大力度推动与科教资源丰厚区域的科学技术合作,构建支持全面创新的体制机制,特别是注重人才、金融支撑科技创新的体制机制建设,探索更加优质、更加灵活的人才服务体系,吸引更多战略科技人才来粤工作和生活,为区域创新和经济发展注入源源不断的动力,培养更多的有全球竞争力的企业。

文 | 记者 黎秋玲