回忆杀为何总能让青春“破防”?|羊晚快评

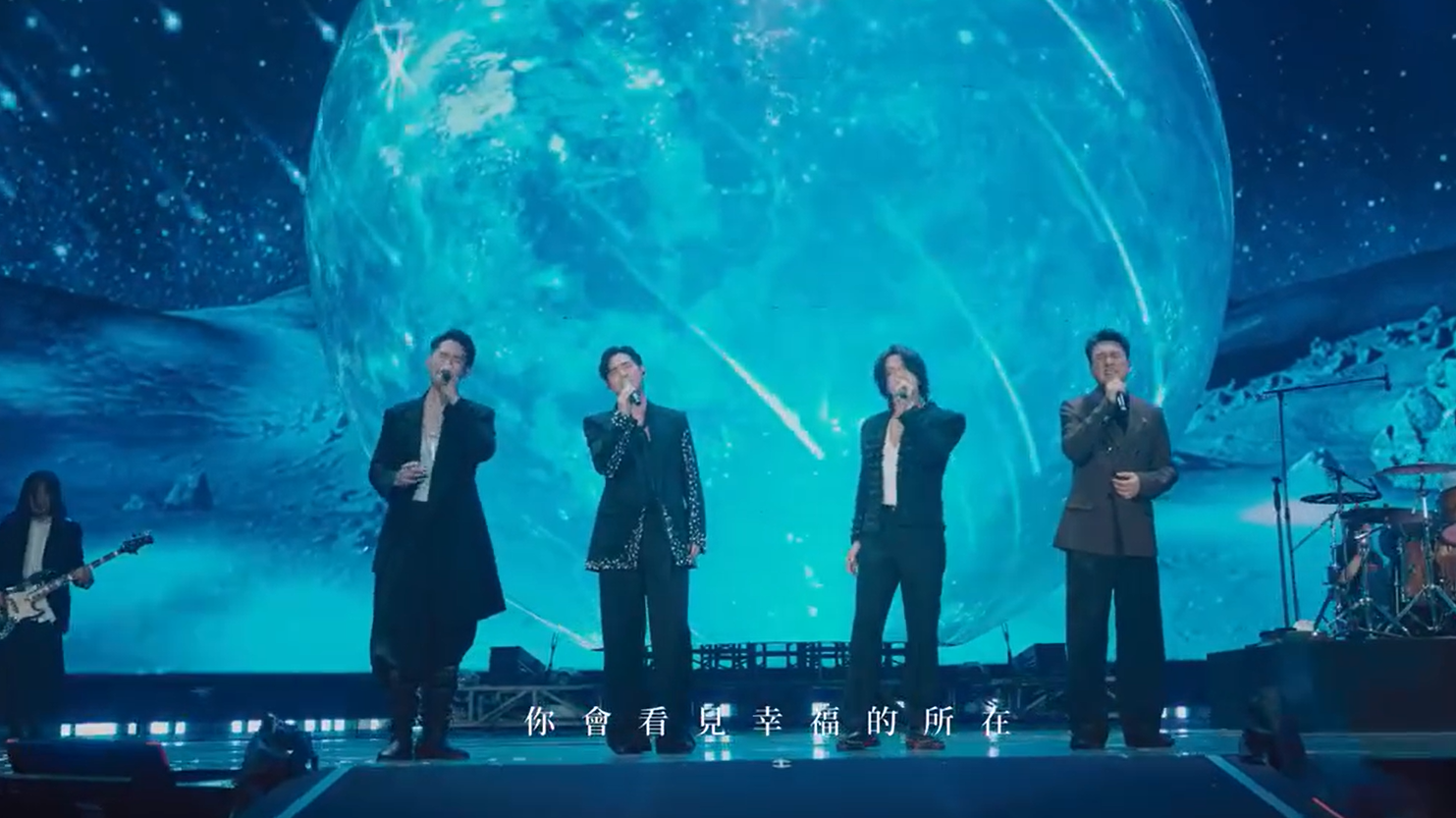

7月12日晚,F4在五月天演唱会中合体亮相,引发网络“地震”。镜头前,熟悉的旋律与面孔瞬间将观众拉回二十多年前,评论区满屏的“泪目了”“青春回忆满满”道出了集体共鸣。

无独有偶,近年来,从“周杰伦演唱会重映”到“王心凌翻红”,从“武林外传剧组重聚”到“仙剑奇侠传重制版”,以“回忆杀”为标签的内容屡屡成为流量密码。为何他们总能精准击中大众情绪?其背后不仅是怀旧,更是一场关于身份认同的情感共鸣,是群体记忆的“时光机”。

心理学研究表明,人对青春阶段的记忆往往带有“玫瑰色滤镜”效应,这一时期的文化符号——无论是偶像、玩具还是影视剧,都会随着时间的推移被赋予超越本身的情感价值。当F4唱起《流星雨》,观众怀念的或许不仅是旋律,更是当年熬夜追剧的自己、抄写歌词的同桌,或是那个尚未被智能手机占据的简单年代。这些符号如同时光钥匙,打开记忆的闸门,让我们在快节奏的现代社会中获得短暂的情感喘息。

记忆是抵达内心最短的情感路径。怀旧经济的崛起,集体回忆的反复重现,恰恰折射代际群体的身份焦虑。“70后”“80后”“90后”甚至“00后”通过“我们那个年代”的共情,完成对自身价值的认定。"还记得小时候省下零花钱,只为集齐小浣熊水浒卡的疯狂吗?"如今,这些童年记忆正被精心包装,让怀旧成为一门精准的情感生意。

然而,“回忆杀”不应只是流量的“提款机”。当情怀被过度消费,也可能滑向创意匮乏的陷阱。近年某些综艺频繁“炒冷饭”,强行拼凑经典剧组却内容空洞,反而消解了观众的美好记忆。真正的“回忆杀”,应该是在致敬经典的同时注入新表达,让怀旧情怀与新世代对话。毕竟,一代人终将老去,但总有人正年轻。

说到底,我们追忆的从来不是2001年的F4,而是2001年那个听着《流星雨》、相信未来有无限可能的自己。当弹幕齐刷“青春”时,或许是在说:"现在的我,还需要这份相信。”

文|记者 冷霜